|

(来源:天津日报) 转自:天津日报

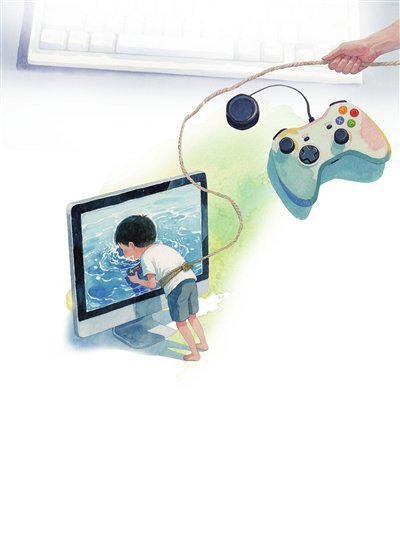

近年来,青少年游戏沉迷已成为困扰家庭、学校与社会的一大“顽疾”。无数孩子正常的学习、生活进程因此改变,诸多家长为了帮助孩子走出网络游戏的“困局”,多方求助。 “孩子到底为什么会对游戏这么上瘾?是因为学习压力大,还是因为缺乏朋友?”“怎样才能帮助孩子在现实生活中也找到像游戏里那样的成就感和乐趣?”“如何才能让孩子对家长敞开心扉,而不是一回家就关上房门打游戏?”9月18日上午,带着这些问题,由共青团天津市武清区委员会、中国少年先锋队天津市武清区工作委员会、天津市滨海新区中小企业协会、天津市泗村国学院主办的青少年游戏沉迷防治经验交流会在武清区举行。学生家长、教育学者、社会各界人士在线下、线上畅谈感想、交流经验,从具体个案的应对方法,到社会各界的协作配合,为破解青少年游戏沉迷困局探讨更加科学、系统,更具实践价值的解决方案。 这些家庭易将孩子“推”向游戏 A 亲子互动匮乏型: 缺乏深度交流,孩子从游戏中寻找被需要。 B 家庭氛围紧张型: 冲突多、压抑,孩子用游戏逃避现实。 C 教育方式极端型: 过度严厉或溺爱, 孩子借游戏“反抗”或“放纵”。 D 父母榜样缺失型: 父母自身沉迷电子设备,双重标准引发孩子抵触。 E 兴趣培养忽视型: 课余生活单调,孩子因无聊沉迷游戏。 沉迷游戏“顽疾”套牢孩子 困扰家长 不久前,“孩子游戏充值超37万元,家长能要回吗?”的话题引起网友关注。这是广州互联网法院审理的一起案件:家里的37万元存款在18个月内逐步消失,家长发现后,经过查问得知,这37万元都被家里的孩子转走,全部用于游戏充值。家长认为,孩子属于未成年人,其充值行为未经监护人追认,属于无效行为,于是将游戏公司告上法庭,想要回这些充值款。“孩子偷偷给游戏充值,我该怎么办?”“孩子竟然偷用我的身份信息登录游戏,说也不听,管也不知道怎么管,真是太愁人了!”近年来,孩子偷偷使用家长账号登录游戏,甚至进行充值打赏的事件在各地频频发生。孩子沉迷游戏,家长该如何应对,也一直是网络上关于“亲子矛盾”求助帖的热门话题。 “孩子沉迷于游戏,不但会损害身体健康,影响正常生长发育,还可能因为过多接触虚拟世界,造成精神上、行为上的一些改变,会出现学习障碍和道德观念上的一些变化,更加严重的,孩子还可能会受到网络游戏中不良信息的诱导、侵蚀,走上违法犯罪道路。”河西区人民检察院未检检察官康晨朝表示。 2021年8月30日,国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,对未成年人的游戏时间、登录保护等都作了明确规定。 四年多的时间过去了,记者在采访中发现,过度玩游戏的现象,如今在中小学生群体中仍然普遍存在。《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》规定,所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时网络游戏服务,其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。近日记者却在我市多所学校门前看到,非周末的日子里,一些孩子放学后就拿着手机玩起了游戏,还会一边玩,一边交流着玩游戏的心得。回家后孩子扎进屋里打游戏,一玩就玩到半夜,更是成为无数家庭亲子矛盾的最大“导火索”。“天天回家后啥也不干,就知道玩游戏,我们一说,她就和我们发脾气。”家长王女士说起孩子对于游戏的痴迷,表示自己实在是“没招儿了”。 与此同时,有机构调查显示,家长们“没有办法”的背后,其实是对于防游戏沉迷的认知不足、监管缺位,一些家长每天有效陪伴孩子的时间不足2小时;一些家长知晓并且放任孩子使用成年人账号躲避平台监管;有超过七成的孩子,知晓家长的网络支付密码;许多家长虽然对游戏防沉迷有所了解,但并不能熟练使用游戏平台方提供的登录限制、人脸识别等游戏防沉迷管理工具。孩子们在日常上网时,也可以轻易接触到“游戏租号”“防沉迷系统破解”“外挂系统推荐”等等信息,家长不能陪伴、知晓并监管的情形下,孩子很难拒绝这些诱惑。平台管理有漏洞和家长自己“没管好”常常成为关于“防游戏沉迷”的争论焦点,其实,这并不应该成为非黑即白的选择题。防治青少年游戏沉迷是一个复杂的系统性工程,需要政府、学校、家庭、企业及社会各界的多方协作和联动。 建立情感联结 赢得“游戏拉锯战” 经验交流会上,天津泗村国学院院长、全国妇联家庭建设专家智库成员张建云表示,防治游戏沉迷,父母的责任不是“阻止”孩子玩游戏,而是让现实世界充满爱、关注与乐趣,让孩子愿意主动从游戏中走出来。只有真正去了解青少年的心理特征与成长痛点,才能用贴合青少年认知习惯的方式,帮助孩子拥抱真实的生活,从沉迷游戏的困局中解脱出来。 孩子为何躲进游戏世界?孩子沉迷游戏的核心,往往是现实中的情感需求未被满足。 当父母忙于工作、刷手机时,孩子会觉得 “游戏里的角色比爸妈更在意我”;遇到困难时,游戏中的“队友”会鼓励,而父母可能只会说“别烦了”;在游戏中升级、获胜能获得成就感,而现实中可能总被批评“不够好”。 张建云介绍,五类高风险家庭会把孩子“推”向游戏。 一是亲子互动匮乏,情感联结薄弱的家庭。父母虽与孩子同住,却缺乏深度互动,如晚餐时各自刷手机,孩子分享校园生活时家长敷衍回应,长此以往孩子就会转向游戏寻求被倾听、被理解、被需要的感觉。 二是家庭氛围紧张,冲突频发的家庭。家庭中父母关系不和或对孩子过度指责、否定,会使孩子长期处于焦虑、压抑的情绪中,游戏就可能成为孩子逃避现实的“避风港”。 三是教育方式极端(过度严厉或过度溺爱)的家庭。这两种极端的教育方式,都会让孩子通过游戏“反抗”或“放纵”。孩子在现实中被“高压控制”,游戏则成为唯一能自主掌控的领域,形成对“自由”的补偿性追求。孩子在现实中没有边界感,则容易在游戏中沉迷,且游戏的即时快感(如抽奖、通关等)会不断强化成瘾行为。 四是父母自身沉迷电子设备,缺乏榜样作用的家庭。父母是孩子的“第一模仿对象”,若父母自己每天花费大量时间刷短视频、玩游戏,却要求孩子“不准碰手机”,这种“双重标准”,就会让孩子产生抵触心理。孩子会认为“父母可以玩手机,为什么我不行”?进而模仿父母的行为;父母因自身原因对孩子疏于管教,也会放任孩子游戏时间失控。 五是忽视孩子兴趣培养,现实生活单调的家庭。若家庭中没有为孩子提供多样化的兴趣出口,例如运动、艺术、户外活动、社交机会等,孩子的生活可能只剩下学习,也容易因单调、无聊而转向游戏。有调查显示,课余活动少于两种的青少年,游戏沉迷风险增加67%。 此外,补偿型养育、专制型管控、焦虑型比较、孤立型处理、双标型环境、情绪型惩罚等不恰当的教育方式,也都会助推青少年游戏沉迷。 “孩子沉迷游戏,不是游戏的错,也不是孩子的错,而是家庭互动中情感联结的缺失。”张建云说,改变需要时间,但每一次用心的陪伴、每一句温暖的沟通,都会让孩子离游戏远一点,离你近一点。只要重新建立起家庭的情感联结,家长就可能赢得这场与游戏沉迷的“拉锯战”。 家长是防治游戏沉迷的第一责任人 青少年游戏沉迷防治经验交流会上,来自北京、天津、宁波、德州的李欣、薛定、葛娟、刘倩倩等专家做了不同角度的专题报告,引起大家共鸣。通过努力让孩子走出游戏困局的两名家长,分享了自己的心得体会。 “成就墙” 帮助孩子戒断游戏依赖 “今年5月份的时候,我进入了一种特别无力和绝望的状态。女儿的状态很差,上课不听讲,下课不写作业,回家后就拿着手机玩游戏。手机只要到了她的手里,我想要回来,就要面对女儿的愤怒和争吵。我试遍了所有能想到的办法,女儿的状态不但没有改变,反而放飞了自我,以前没写完作业她还会紧张,后来就完全无所谓了。我们的亲子关系也降到了冰点,整个家庭都笼罩在一片灰暗之中。管孩子,家里就鸡飞狗跳;不管孩子,孩子就可能彻底沉溺。我感觉自己走进了一条死胡同……”回忆起因为打游戏和女儿发生过的大小冲突,家长董莹莹女士的声音仍然会微微颤抖。在极度迷茫与无助中,董女士向专业人士求助。 根据专家的建议,董女士从一个焦虑的“监工”,回归为平静的“妈妈”。董女士每天不再用挑剔的眼光“紧盯”女儿,而是自己坚持做好晨读和晚读;认真给女儿做每一顿饭,用心照顾好女儿的日常生活;和女儿认真相处,珍惜每一刻的亲子时光,心平气和地和女儿沟通。 董女士和女儿一起制定并签署了一份“戒断游戏协议”。女儿自己动手,画了一面可爱的“成就墙”,生活里的每一点变化、自己每天的进步,女儿都会记录在这面墙上。如今,墙上已经贴了14颗星星,还有女儿自己做的蛋糕照片和手工作品。在妈妈温柔坚定的陪伴与鼓励下,女儿逐渐摆脱了游戏控制,体会到了更多真实生活的美好。现在,到了约定的时间,董女士只需轻轻提醒一句,女儿就能非常平和、自觉地把手机交给妈妈。以前那些愤怒、对抗、叛逆的情绪都消失了,母女俩的关系变得前所未有的融洽。女儿的学习状态也有了明显的改变,已经可以独立、主动地完成作业,再也不需要妈妈督促。女儿还逐步学会了打理自己的生活,之前她的书包总是乱糟糟的,现在她的书包整理得干净、整齐,各科的资料还会用不同文件袋分门别类装好……这些细微之处的转变,让董女士更加确信:女儿正在重新找回对自己生活的掌控力。 回顾这段历程,董女士感触颇深:“短短几个月,我的家庭仿佛重获新生。正如专家说的那样,孩子沉迷游戏,往往是因为在现实生活中缺乏价值感、掌控感和归属感。只要让女儿真正感受到安全和爱,她就会有改变的内生动力。我会继续坚持做好一个平静的母亲,帮助女儿健康成长。” 请孩子当老师 不把游戏当“敌人” “以前,孩子一打起游戏来就没完没了,我说他也不听。自己不但常常为此发脾气,甚至在心里把游戏当成一个影响我们母子关系的‘敌人’,我又不知道到底该如何对待这个‘敌人’,特别苦恼。”徐爱红女士有一个13岁的儿子,之前和很多因为游戏产生矛盾的家庭一样,徐女士在打游戏这个问题上,总是不能和儿子好好沟通。 面对这位困惑的妈妈,专家给出了“多了解孩子,也要了解游戏”的建议。徐女士找到儿子,提出了一个要求:“妈妈想请你做我的老师,教我来打游戏,妈妈和你一起与敌人战斗,你觉得怎么样?”儿子有点惊讶但很开心:“妈妈很聪明的,我相信你一定可以的!”于是,徐女士认真地和儿子学起了打游戏,并很快也从玩游戏里找到了乐趣。学习的过程中,儿子经常会鼓励妈妈,不停地给妈妈点赞:“妈妈你真行,你游戏玩得很棒了!”徐女士在向儿子学习的过程中,更加了解了他的需求和感受,也领悟到自己以前在情感上、思想上与孩子沟通不够,给孩子的鼓励也不够多,因此她认为不如给孩子更多的“自主权”,配合孩子做好每一件小事,让孩子按照自己的意愿去安排学习、生活。 儿子得到了妈妈更多的肯定与支持,新学年开学后,各方面状态都有了明显的改变,减轻了对虚拟世界的依赖,专注力大幅度提升,作业能按时完成,很多科目的老师都表扬了他的进步。徐女士在交流会上介绍:“通过这次经历,我以后不会再把游戏当成敌人。我也和儿子约好了,我再也不会像以前那样对他,以后会多倾听他的心声、多接受他的意见。” 从这两位家长的分享,我们不难看出,除了从监管层面堵住各类漏洞,只要家长努力当好防治游戏沉迷的第一责任人,切实担负起监护责任,建立良好的亲子关系,青少年游戏沉迷问题,还是有破解之道的。 泗村宣言 凝聚共识 守护成长 青少年游戏沉迷防治经验交流会上,与会各方共同发表了《青少年游戏沉迷防治泗村宣言》,倡导社会各界共同承担责任,凝聚共识,守护青少年身心健康,筑牢青少年成长安全防线。 这份宣言寄语青少年:做数字世界的清醒掌控者 我们承诺,树立正确的游戏认知——明确游戏是放松身心的“调剂品”,而非占据生活的“主旋律”。合理规划游戏时间,主动设定使用边界,不因虚拟世界的精彩而忽略现实生活的美好。积极探索多元兴趣,在阅读、运动、艺术创作中丰富精神世界,在社会实践、同伴交往中锤炼综合能力,让青春在现实的土壤中扎根生长,不被游戏沉迷裹挟人生方向。 这份宣言寄望家长:做孩子成长的温暖守护者 我们承诺,履行家庭教育的首要责任——主动学习游戏沉迷防治知识,读懂孩子沉迷背后的心理需求,不盲目禁止、不粗暴指责。建立良好的亲子沟通模式,与孩子共同制定家庭游戏规则,做到“协商一致、共同遵守”。多花时间陪伴孩子参与家庭活动,关注孩子的情绪变化与心理状态,用关爱与理解搭建起抵御沉迷的“防护墙”,成为孩子可信赖的成长伙伴。 这份宣言期盼学校:做教育引导的专业领航者 我们承诺,发挥校园教育的主阵地作用——将游戏沉迷防治教育融入德育课程、心理健康教育,引导学生正确认识网络与游戏的价值。加强对学生使用电子产品的管理,开展丰富的校园文化活动与体育锻炼,为学生提供多样化的课余选择。建立学生心理监测与干预机制,及时发现并帮助有沉迷倾向的学生,联合家长形成教育合力,让校园成为培养理性数字素养的“成长课堂”。 这份宣言希望相关机构:做社会责任的坚定践行者 我们希望,各相关机构持续加强政策引导与资源统筹,推动游戏沉迷防治工作常态化、规范化;发挥专业优势,开展家长培训、学生讲座、经验分享等活动,普及科学防治方法;加强行业监管与社会宣传,营造“全社会共同关注青少年游戏健康”的良好氛围,形成多方联动、协同共治的工作格局。 这份宣言呼吁社会各界:做健康环境的共同营造者 我们呼吁,每一位社会成员都能关注青少年游戏沉迷问题——媒体积极传播科学防治理念,抵制不良游戏宣传;企业坚守社会责任,严格落实未成年人游戏防沉迷措施;社区搭建服务平台,为家庭提供防治指导与心理支持。让我们共同构建一个“学校引导、家庭负责、社会协同”的防护网络,为青少年营造清朗、健康的数字环境与成长空间。 青春有痕,成长无价。将承诺转化为行动,用责任守护未来,才能让每一位青少年都能在数字时代中从容前行,既享受科技的便利,又守住成长的本心,书写无愧于时代、无愧于自我的青春篇章。 (责任编辑:蚂蚁团队) |