|

如题,玩家们口中一直讨论的游戏性到底是什么?在建立一个游戏项目时,游戏性处于什么位置?游戏性有没有更专业的术语或名词来描述?

游戏性是什么? 中文语境下的游戏性是名词Gameplay的子含义之一,通常指对Gameplay另一含义-玩法,从体验角度出发的评价。展开说的话出一整个专栏都不够写,不过我们可以注意一个现象,就是玩家对游戏性的评价是无法脱离游戏各个部分而言的。我能说一个游戏剧情很好但画面很差或者反之,但我不觉得说一个游戏游戏性很差但是是个好游戏(从游戏角度)是合理的。它更像一个主观感受反馈,是规则、载体等游戏元素经过开发者融合后的产物,作为一个游戏而言的检验成果。 那么这也回答了题主另一个问题:建立项目时游戏性一般处于什么位置? 肯定是核心位置啊。 哪怕是商业化意味浓厚的游戏,其开发团队对游戏性的注重也都是肉眼可见的。他们会去思考游戏项目作为一个游戏在市场上的位置如何,要服务于什么样的人,有多少资源可运用,以此为基础决定要创造什么样的体验,并在可用资源基础上将体验最优化。 那为什么许多商业成功的游戏在许多玩家心中不受好评,甚至成为游戏性的反例呢? 其实答案很简单,他们的游戏性不是为这些玩家而设计的。游戏性的评价是因人而异的,对一个人来说游戏性强的游戏未必适合另一个人。或许是他们不具备这个资源或能力为这些玩家设计,又或许是市场上许多玩家的需求不同,无论如何这些都是当下正在大量发生的案例。 当然,虽然我这里默认了多数游戏产品都以游戏性为第一目标,但想和做之间自然是有着巨大的鸿沟。我见过无数为了游戏性努力许久,但最终结果不尽如人意的作品,也见过无意之作却为无数人带来了惊人游戏性的作品,甚至拓宽了游戏边界的作品。 但也不是所有游戏都以游戏性为己任的。事实上我们称以游戏性为第一要务的游戏为“主流游戏”(Mainstream)。在这之外,或多或少还有一些做法激进的游戏,作为艺术的一种形式出现,或用来表达和传递作者思想观点,引起玩家思考,抑或仅仅是标新立异,彰显不同。最著名的例子就是"9-12"(September 12th)这种完全不具“游戏性”的游戏(玩家在街道上定点轰炸恐怖分子,但炸完的废墟和尸体让更多平民也变成恐怖分子)。我们很少谈论这些游戏,甚至很多人不认为它们是游戏,但它们的确起到了拓宽游戏边界的先行者作用,是许多游戏设计专业课都会重点讲的类型。 在中文语境下提到游戏性时,有时候也指一个游戏的可玩性或耐玩性。英语名词Replayability,即可重玩性,就可以认为是耐玩性在游戏业界的术语,多数时候指的是一个游戏的深度。与之相对的可玩性(Playability),则常指一个游戏的广度。这两个维度上出彩且没有严重缺陷的游戏通常也会被认为是游戏性强的游戏。 学艺见拙,大致先说这些,有问题欢迎讨论。

“游戏性”确实是个非常笼统的词,简直可以被重载来指代任何东西。 我个人和其他开发者聊的时候,从来不用这个词。如果对方用“游戏性”或者说某个游戏“游戏性”非常好或者非常差,我都假设是还不太理解讨论游戏设计时候的话语体系。虽然这个话语体系很动态,也存在很多区域性,但是基本上不需要这种定义模糊可以被无限重载的词。 如上所说,玩家口中的“游戏性”,是需要开发者从自己的设计目的和观察玩家其他信息来解构的,可能比较常见的情况有几种,但也不排除有使用者因为表达不清楚就笼统概括不满的其他情况: - 有内容没交互,这在走路模拟器或者以叙述为主要目的的游戏里很常见。玩家的诉求是希望跟世界有更多交互,有更多可交互内容,但是这类游戏往往需要线性进度,至少是稳定可控的进度,以保证叙事节奏。这种情况下这个诉求就是反设计目的的,可以忽略。

- 有机制没内容,比如常见的平台游戏,可能整套平台机制都是存在的,但是关卡设计很不走心,关卡套路比较少,或是设计跟基础机制缺少化学反应,重复度高,整体感觉比较干瘪。这种情况肯定也有人说没有游戏性。这种诉求更多是一种内容丰富度的诉求。

- 有机制但是体验不好,比如常见的动作游戏,射击游戏,往往是依赖于好的反馈感受,瞬间到瞬间的好体验,这方面做得不好,料不够多或者制作技巧不到位,也会让人觉得没有游戏性。这种就是对于操作感和反馈效果的不满。

- 机制深度不够,比如强策略的游戏,最后发现随便怎么搞搞就出了最优解。这种无疑也会经常被扣上没有游戏性。

所以听玩家说游戏性,听个大概就行了,因为这真的只是笼统的表达“我觉得这游戏有些地方做的不符合我预期“。至于玩家的预期是什么,自己的设计目的是什么,这两个能不能吻合,该怎么坚持,只要能够解构出玩家说的实际意思,如何取舍作为开发者应该是很容易判断的。

我们常常会看到这样的论调:“任天堂的游戏充满游戏性”“互动式电影、视觉小说的游戏性很低”。

那么,玩家口中的游戏性指的是什么呢?

“游戏性越高,玩起来越有趣”,“游戏性常常带来一种惊喜的情感”,“游戏性是可以忽略画面和故事,让游戏依旧好玩的性质”

但这样的回答明显太模糊,不准确。如果不能揭开游戏性的面纱,就无法给出游戏性高低的判断标准,也就无法思考出提高游戏性的办法。

针对这些问题,下面是我的思考,与大家分享。

对于什么是游戏,目前并没有公认的标准答案,不同人对游戏的认知都不一样,游戏的概念也会随着时间发展变化。所幸,我们也并不需要标准答案。这个问题真正需要思考的是游戏的要素是哪些?游戏的边界在哪里?能否打破这些边界? 维基百科上说”游戏的主要成分有目的、规则、挑战及互动。“

《游戏设计艺术》一书中这样定义道“游戏是一种以嬉戏的态度进行的解决问题的活动”。

游戏设计师TracyFullerton给出了他的定义:游戏是一个封闭的,正规的系统;游戏让玩家投入于有结构的冲突中;游戏以一种不平等的方式来解决游戏的不确定性。

分析上面的定义我们可以提炼出游戏中必要元素是: - 游戏是有目标的

- 游戏中存在冲突

- 游戏有规则

- 游戏有结果

- 游戏具有可交互性

- 游戏存在挑战

- 游戏是封闭的正式系统

(上图是PS4上的实验游戏《The Night Journey》的截图,游戏内容是在诡异的似真似幻的环境中漫无目的的走路) (上图是PS4上的实验游戏《The Night Journey》的截图,游戏内容是在诡异的似真似幻的环境中漫无目的的走路)

但随着越来越多的实验性的,艺术性游戏出现,上面提炼出的这些必要元素正在受到挑战,游戏的定义也在不断变化。这些游戏中没有挑战,没有冲突。甚至也没有结果,目标也变得可有可无,这些作品更多在于传达一种特定的“体验”,游戏的边界慢慢被打破。

所以关于什么是游戏,在前面的基础上,我们可以给出一个比较安全的定义: 游戏是在封闭的正式系统中,可交互的,用来传达特定体验的活动。 ps:此处“封闭的正式系统”,是指在玩游戏的过程中,玩家会意识到游戏拥有区别于现实的独特规则,并且这个规则仅在游戏的过程中生效,不会延展到现实之中。

给出了游戏的定义,那么什么是游戏性呢?

游戏性,顾名思义,应该是区别于其他媒体的,游戏媒体独有的性质,那我们来对比对比其他媒体的定义,以诞生年代最相近的电影为例。

维基百科上电影的定义是:“电影是一种视觉艺术作品,用来模拟通过使用动态图像来传达思想、故事、感知、感觉、美或氛围的体验。”

对比游戏(尤其指电子游戏)和电影的定义,我们不难发现,他们都拥有封闭的正式系统,都是用来传达特定体验,最显著的区别在于游戏是“可交互的”。 那么游戏性必然与游戏的交互性密不可分。

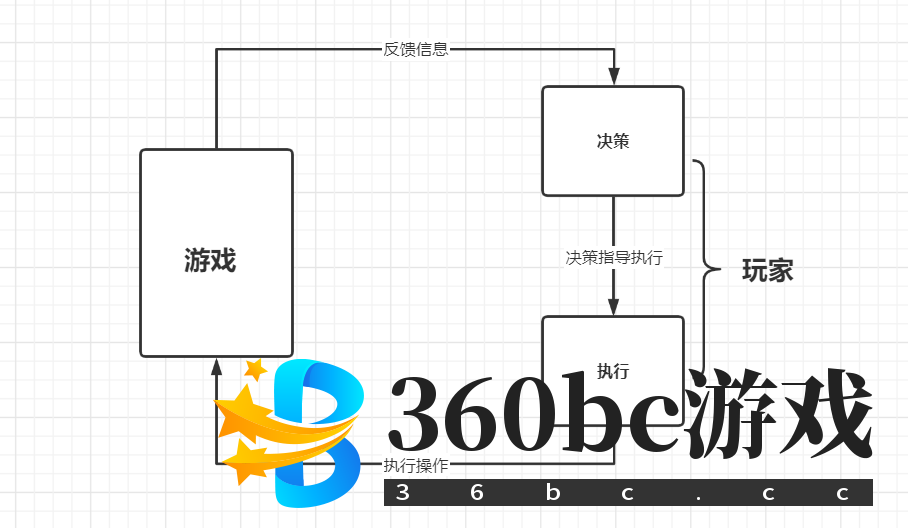

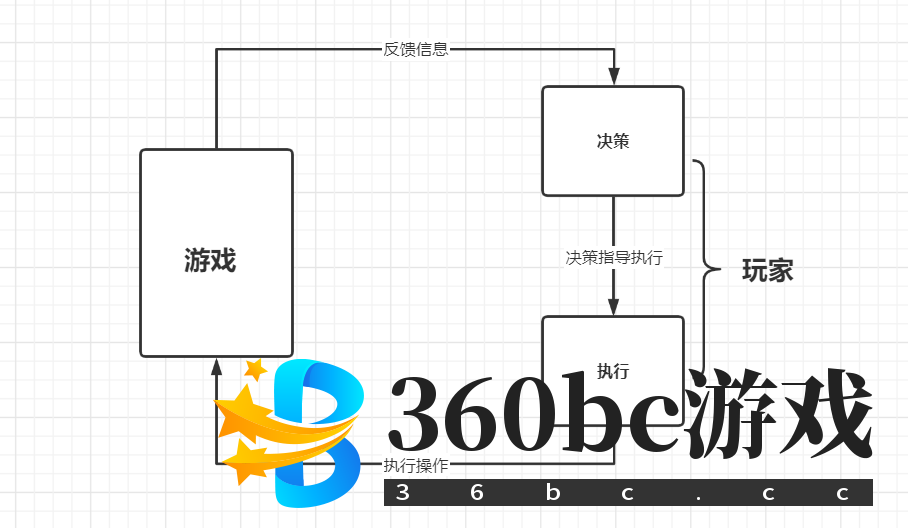

所以我的论断是: 游戏性指的正是游戏的可交互性,即玩家与游戏交互的 质量 与 数量 这个论断是准确的吗?下面这张图是我抽象出的玩家与游戏的交互模型:  - 游戏通过视觉,听觉,触觉等多种途径将信息反馈给玩家。

- 玩家根据获取的信息,做出决策

- 玩家根据决策,执行相应的操作,并通过输入设备,传入游戏中。

- 游戏再由内部的规则,得出结果信息,再反馈给玩家

这个交互模型中,游戏与玩家的交互形成闭环,在众多高质量的交互下,玩家实实在在的接受了有效的信息,做出了经过思考的决策,执行了有趣的操作,游戏给与及时的回应,这就是高游戏性的体现。无论是偏重于决策深度的棋牌、战略游戏,还是更注重操作执行的动作、格斗游戏,还是其他各类游戏,都满足这个交互模型。 这个交互系统中每个部分都切实能影响到游戏性,可以初步肯定这个论断的正确性。

我们不妨再回到开头的那两个论调,利用这个思路和模型,试着分析一下为什么玩家倾向于:任天堂游戏是高游戏性的代表,而视觉小说,互动式电影游戏往往缺少游戏性:  游戏《底特律:变人》截图 游戏《底特律:变人》截图《底特律:变人》是近些年来最优秀的互动电影游戏之一,它让玩家沉浸在未来的科幻世界,通过体验三个机器人主角的故事,引发关于人工智能与人类关系的思考。游戏拥有众多剧情分支和极为出色的画面演出,是一款非常值得体验的游戏。

与其他同类型的游戏相比,《底特律:变人》已经对互动内容做出了优化,但游戏性薄弱的特性依旧不可避免,游戏核心体验主要由剧情和演出提供。在游戏过程中,玩家的操作极为有限:控制主角行走,与设定好的任务物品按键互动,偶尔出现的QTE,以及选择游戏提供好的剧情选项。

观察游戏过程中的玩家输入会发现,玩家大量的游戏时间在于观看游戏剧情,剧情间隙会离散的输入简单的按键。同时,交互的质量也不高,决策是在提供好的选项中多选一,执行操作也非常简单。

当然,不具备高游戏性,但依旧提供了很棒的游戏体验,是优秀的游戏。  游戏《塞尔达传说:荒野之息》截图 游戏《塞尔达传说:荒野之息》截图而作为高游戏性的代表,在《塞尔达传说:荒野之息》中,任天堂通过物理引擎,细节刻画和关卡设计,给予玩家了一个栩栩如生的海拉鲁世界,玩家的突发奇想往往能在游戏世界中得到回应和奖励。

举个最简单的例子,游戏中玩家登上雪山时,玩家会发现主角因寒冷而瑟瑟发抖甚至掉血。此时,玩家可以通过穿上防寒服,吃火辣的食物,拿着燃烧的武器等多种方式达到防寒的目的。整个过程中,游戏世界不会直接把全部的解法直接拍到玩家脸上,而是引导玩家自己思考,不止一个答案供玩家自行探索,并奖励玩家的奇思妙想。

这样的例子在塞尔达中数不胜数,NPC,怪物,动物,场景元素都能够互动,玩家与游戏的互动发生于每时每刻,连续而非离散,高质量的互动也让玩家为自己感到自豪和满足。爬上每一座高山,在美丽的大陆上滑翔,寻找隐藏在大陆各处的秘密···高互动的世界中,探索欲与好奇心被放大,即使不设立任务,玩家也可以在这个开放世界中开心的玩耍(水生火热中的塞尔达公主缓缓打出了一个问号)。

经过分析,我们可以看出,游戏交互的质量与数量的确跟我们所感受到的游戏性正相关,可以说可交互性是衡量游戏性的唯一标准。

上文中,我们通过分析论证,得到了一个自洽的答案: 游戏性就是指游戏的可交互性,具体指的是玩家与游戏交互的质量与数量 那么又能从哪些方面增加游戏的游戏性呢,联系上面的交互模型,可以从以下几个方面增强游戏的可交互性: - 丰富决策的深度和广度

- 合理的信息控制

游戏的信息控制是一个很有趣的议题,包含的内容十分丰富。比如为什么怪物猎人系列不会显示怪物血量的具体数值,杀戮尖塔中则会显示出怪物的动作意图,RTS游戏中战争迷雾系统的作用等等,都是为了对游戏性和游戏体验进行优化而做出的信息控制。因为如果反馈的信息过多,就会加重玩家决策负担,游戏也失去惊喜与意外。而显露的信息过少,则会影响决策深度,也会影响玩家的情绪感受和游戏性。游戏信息的控制深刻影响着交互系统,有机会希望能好好研究研究。 - 丰富玩家决策的自由度

玩家决策自由度对游戏性的影响是最显而易见的,在关卡,战斗,系统,地图等多方面设计都有体现。

比如地图设计上,类银河战士恶魔城游戏比之横板过关游戏的自由度更高,前者更像是将后者一维的关卡打散到二维的维度上,设计师通过设计“锁”和“钥匙”的位置,来设计玩家的游玩体验。哪怕同样是一段线性的流程,前者也不会让玩家感受到强制被安排的感受,比之后者更有游戏体验。

再比如战斗设计上,在魂系列游戏中,针对同一个boss,不同的武器,不同的属性分配,不同的等级,不同熟练度的玩家,不同的剩余状态都会催生出不同的决策。是猥琐持盾流,还是无限翻滚流,是自信弹反,还是邪道逃课,总有一款适合你。多种多样的战术选择,高风险高收益的决策设计,提高了决策的自由度,大大提高了游戏性和重复游戏玩体验。

- 增加游戏的操作体验

- 游戏的操作糖衣

比如诸多优秀的平台游戏,在设计具体关卡之前,会力图设计出出色的操作手感,让玩家即使没有关卡,也能开心的自娱自乐。再比如在游戏《英雄联盟》中,烬的西部牛仔皮肤是我的最爱,只是因为在换弹期间,我能听到一段带感的左轮换弹声。更别说被称为动作天尊的卡普空,帅气的动作,打中敌人的段落感令人着迷。当然还有更多,暴击时爽快的视觉反馈,手柄的震动,甚至按键的段落感都是构成操作体验的一块拼图。这些都是游戏的糖衣,但确实能提高游戏的互动质量。 - 输入设备的适配

不同的输入设备总能带给玩家不同的体验。远古时期利用光枪游玩的《打鸭子》,适合屏幕滑动的《水果忍者》,规则简单的VR游戏《节奏光剑》,任天堂的《健身环大冒险》都证明了高游戏性与输入设备的适配性紧密相连。反之,不考虑游戏与输入方式的适配性,往往会导致游戏体验的大打折扣。

最后要说的是,游戏是一种非常复杂的媒体形式,游戏性的高低并不能完全代表游戏的好坏。每个人的口味都不同,所以,能带给你优秀游戏体验的游戏就是好游戏。

作为聊游戏系列的第一期,聊了很多枯燥的概念,感谢您还能看到这里,也希望能友善讨论,有所收获,祝大家健康生活,开心游戏,我们下期再见~

(责任编辑:蚂蚁团队) |